上州武尊岳‼︎ 川場スキー場ゲレンデトップからアプローチすると本格雪山デビューが可能です。

2025年1月4日

上州武尊山ツアー(積雪期限定ルート)ご案内‼︎

川場スキー場のリフトを乗り継いで標高1,870mのゲレンデトップまでアプローチすると、2,158mの武尊山頂上までは標高差わずかと300m足らず。アクセスのよさから登山者が急増しています。ゲレンデ先からは2,000mの稜線歩きで、急斜面の登降ややせた雪渓の通過、道迷いの恐れがある分岐もあります。本来なら、雪山入門者が気軽に挑戦できるコースではないが、行程が短いせいもあり軽装の登山者の姿も見られるようです。ひとたび悪天候になればルートファイデングが求められます。慎重な天候判断や雪上歩行技術に習得、適切な登山装備などが必要かと思います。

それでもリフト利用で上がることができるので、体力や技術に不安がある方でもトライでき、スケール感のある稜線歩きが楽しめることが魅力の上州武尊山です。

群馬と新潟との県境近くに馬蹄形の山稜を連なる武尊山。山名は日本武尊にちなむと言われ、最高峰沖武尊付近と前武尊にその像が祭られてが、伝説だけで「拠るべき旧記がない」と深田久弥は書いている。夏ルートは歩行距離が長く体力難易度が高いが、冬限定ルートは、川場スキー場にリフトを利用出来るため短時間で山頂に達することができる。尾根ルートなので、雪崩の心配はほぼない、但し気候積雪次第では尾根が広くルートファイディング技術が必要になります。晴れていれば山頂からの大パノラマ絶景が楽しむことができます。今回は比較的お天気が安定している3月にツアーを催行いたします。

群馬と新潟との県境近くに馬蹄形の山稜を連なる武尊山。山名は日本武尊にちなむと言われ、最高峰沖武尊付近と前武尊にその像が祭られてが、伝説だけで「拠るべき旧記がない」と深田久弥は書いている。夏ルートは歩行距離が長く体力難易度が高いが、冬限定ルートは、川場スキー場にリフトを利用出来るため短時間で山頂に達することができる。尾根ルートなので、雪崩の心配はほぼない、但し気候積雪次第では尾根が広くルートファイディング技術が必要になります。晴れていれば山頂からの大パノラマ絶景が楽しむことができます。今回は比較的お天気が安定している3月にツアーを催行いたします。

*上州のマッターホルンと云われている剣ヶ峰の稜線は、沖武尊山から見ると圧倒的な絶景‼︎

装備: アイゼン12本爪・スパッツ・ピッケルが(慣れていればストックで充分)あればより安全です。

*前泊先は源泉元湯の一軒宿宮山温泉「休み石」。幻の天然温泉♨️に浸かれば、心も体も満たされます♪民宿ならではのおもてなし。当館名物のもつ鍋と、女将の作る創作田舎料理☆まるで田舎のおばあちゃんの家に来たかのような、温かい雰囲気を味わってください。

ツアー開催 2025年3月8日〜9日

行程

1日目: 郡山発10:30〜上越新幹線上毛高原駅14:00〜川場村宮山温泉元湯泊15:00

2日目:民宿7:30〜川場スキー場8:15〜リフト(桜川エクスプレス・Dクリスタルエクスプレス)2本乗継ぎゲレンデトップ(1,870m)9:00〜剣ヶ峰10:00〜武尊山11:15(休憩)〜剣ヶ峰(2,158m)12:30*左側トラバース〜クリスタルコーストップ13:30〜川場スキー場駐車場14:15〜立寄り温泉♨️〜上毛高原駅16:00〜郡山着19:30

(総歩行距離約5km・累計標高差約530m・歩行タイム約5時間(休憩含))

*公共交通機関の場合: 東京駅から上越新幹線(約70分)〜上毛高原駅(ピックアップ)到着します。

詳しくはツアーご案内ページからごらんくださいね。

積雪期に沼尻源泉地をめざす究極のアダベンチャー企画‼︎ 冬のエクストリーム温泉ツアー開催。

2024年12月25日

2024/12/20 冬のエクストリーム温泉モニターツアー開催!

安達太良山沼尻スキー場トップから沼尻源泉地♨️をめざすスノートレッキングツアーが過日開催されました。グリーンシーズン大人気のコンテンツ「エクストリーム温泉」のウィンターバージョンです。冬の沼尻登山口からは誰も足を踏み入れたことのない未踏の世界です。そして、下見を重ねてようやく実現に至った唯一無二の体感ができる魅力的なツアーになりました。

今日は冬のエクストリームツアーです。心配されたお天気も朝方から日差し良好です。オープン前の沼尻スキー場を特別に貸し切りでリフトを運行して貰いました。

ツアーコンテンツのイメージ画像撮影も兼ねています。映像、写真、ドローン機材を用意。モニター参加者、関係スタッフ含め11名のパーティになりました。

リフト一本を利用させて頂き、そこから沼尻登山口までスノーシュー装着して雪山を歩きます。

ただ今気温はマイナス2度。どれでも風がないので快適なスノートレッキングツアーになりそうですね。今回は台湾からご参加いただいたモニター参加者の皆さまです。

無論、誰も足を踏み入れていないルートです。

今日はガイド研修も兼ねています。これからメインガイドになる小板橋でーす。よろしくお願いします。

雪を覆ったカラマツと青空のコントラストが素晴らしいです。お天気のときの雪山は静かで最高です♪

-

ここはスキー場エリアなので圧雪されているので軽快に歩いていますねwww。冬のエクストリームツアーは、スノーシュー・ストック・ヘルメット等は無料でレンタルしています。

撮影隊を待ちながら、沼尻一帯の地形や植生、火山噴火の歴史を説明する大友メインガイド。アクテビティnowhereの責任者でもあります。

スタートしてから1時間30分。標高差200mくらい登ったでしょうか。ようやく沼尻登山口に到着。ここから、硫黄川渓谷沿いを進み温泉の滝ち云われる、白糸の滝に向かいましょう。

吹き溜まりもありこの辺で積雪は膝上までありました。トップを歩いている小板橋ガイドはラッセル担当です。参加者が安全に歩けるようにルートファイデングしています。

まるでモノトーンの世界ですね。対岸の岸壁一帯の樹林は紅葉の時期は錦繍にような彩りです。

幻のような白糸の滝は約70m落下している温泉♨️の滝です。ここの上部500m先が沼尻源泉エリアになります。積雪量や流雪による崩落箇所があるので、今回はここで一旦引き返しましょう。

撮影スタッフがドローンで滝壺から源泉地まで飛ばしてくれました。ドローンには色んな種類があって時速150kmと速く飛ぶものもあるそうです。

スタッフが用意した温かいお茶と笹団子で休憩しましょう(^_^)

休憩後、尾根に取りつくため沼尻登山口から登り始めます。積雪のより灌木が倒れていたりと慣れない雪山に悪戦苦闘に皆さまでしょうか。

吾妻連峰から磐梯山、そして安達太良山沼の平方面が望める絶景地に到着。北方面は残念ながら雲がかかっていて見ることが出来ず。次回のツアー時は期待したいと思います。

標高が上がると白糸の滝もこんな感じで見えます。もちろん温かいので凍りませんwww😆

磐梯山方面は青空が少しずつ出てきたようです。期待しましょう。

急斜面でのラッセルは腰まであるので難儀していることでしょう。因みに私は最後を歩いています。

夏道から灌木一帯を藪漕ぎして西斜面に出る。ここからの眺望は素晴らしいのです。

安達太良山はガスって見えず、少しずつ吹雪いているようです。

旧リフトトップ(現在は使用していない)からの斜面から下っていくルートをドローンで撮影する。

ようやく磐梯山も顔を出してくれました。大自然の壮大な景色を見ながら斜面を下る醍醐味に感動しますね。

振り向くと数本の歩いたルートができていました^_^

今回の冬のエクストリームモニターツアーはいかがだったでしょうか。リフト使用で所要タイム5時間でした。年あけてから、通常ツアーが始まります。

このツアーでは安達太良山沼の平で1,900年に起きた大噴火、日本一採掘量を誇ったとされる沼尻鉱山の歴史ストーリーについてもお伝えしていきます。中腹の源泉地からは豊富な湧出温泉に自然界の恵みを感じ、感謝すると同時に、大地の猛威と人間との関係を知ることも大切。大地に感謝して生きることは、無益な思考に惑わされず心を平穏に過ごすことができる、現代の人間が求めていることかもしれません。ジオパークガイドは何も岩石や地質の話をするだけではありません。気候風土、歴史等、それぞれのガイドが得意分野を持っています。

ガイドと一緒に景色を見るだけでジオツアーは何倍も楽します。

気象庁によると、今秋 史上最も暑かったようです。その反動からか、先週から日本海側を中心に山沿では大雪が降っています。

2024年12月8日

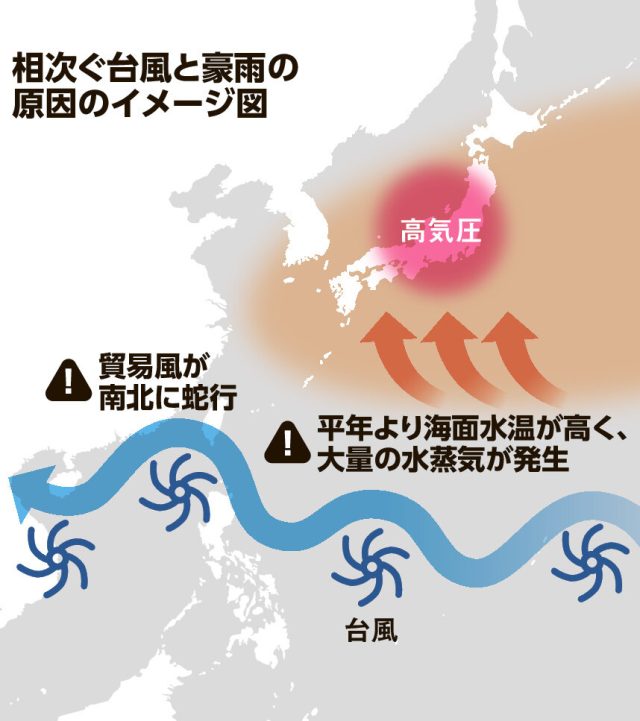

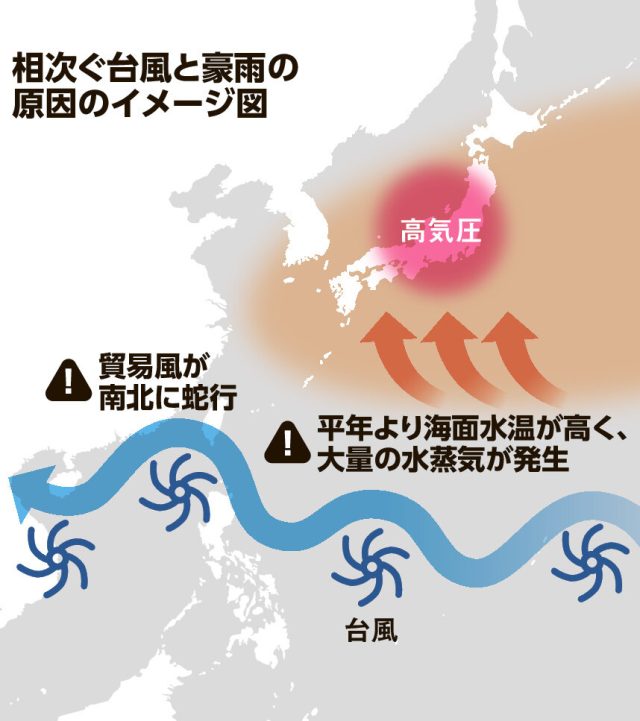

今年は暑さが際立った秋となり、11月は観測史上初の異常現象が各地で相次いだようです。読み解くキーワードは「蛇行した貿易風」と「高い海面水温」が要因といわれています。気象庁によると今年の秋(9月〜11月)に平均気温は平年と比べて1、97度高く、これまで最も暑かったと発表しました。貿易風の蛇行によって発生する台風や、海水温の高さで大気中の水蒸気が増加して豪雨が相次いだ11月でした。一方で、南米ペルー沖に赤道付近で海面水温が低くなるラニーニャ現象の特徴が明瞭になりつつあり、今冬は「冬らしい冬」になる見通しで、日本海側を中心に大雪となる可能性があるようです。

昨日は今季からスタートする冬のエクストリーム温泉ツアーの下見をして来ました。すでに安達太良山は真っ白だったが、沼尻登山口辺りは前日に少し積雪があったようだと認識しながらも沼尻高原ロッジから沼尻登山口まで歩きだすと30cm以上の積雪でした。予想以上の大雪に驚きスノーシューを置いてきたのが悔やまれました。そんな沼尻源泉地♨️までの光景をごらんください。この一帯の山々はすっかり雪景色になりました。(2024/12/ 8実施)

沼尻高原ロッジの隣りにある、アクティビティセンターnowhereから登山口までつぼ足だったので約70分要しました。思ったより積雪が多かったのです。普段は車で10分なのですが。

振り返ると磐梯山山頂辺りは雪雲が入っていて見えませんが、沼尻スキー場一帯は雪景色になっています。今年は12月21日からスキー場がオープン予定ですね。

誰一人として登ることない安達太良山沼尻コース登山口です。ここからの厳冬期ルートは難易度が高いです^_^

硫黄川渓谷沿いは膝までの積雪量になってきました。トップを歩くのは小板橋ガイドです。

はるか先には白糸の滝が見えています。もはや水墨画もような光景が広がっています。

柔らかい新雪なので温泉♨️パイプは雪解けのようです。

落下差60メートルの温泉の滝「白糸の滝」が目の前に迫っています(^_^)

いつも倍の時間を要して沼尻源泉地に到着。温泉♨️の升から溢れるお湯とツララがこんなに大きいです。ただ今の気温は氷点下5度です。今日は風が無い分助かりました。

荒涼とした冬の源泉地の様子が窺えますね。誰一人いない素晴らしい別天地に身をおいているだけで幸せな気持ちになります。

源泉湯口からの温泉と硫黄川が交わり、野天風呂体験ができるエリアです。今年のシーズンもたくさんのお客様に入浴していただきました(^_^)泉質は硫黄泉70度と高温ですが、さすがにぬるめの湯加減だが、冷えた手には温かく感じられます。

一旦登山口に戻ってから、再び冬のエクストリームツアーベーシックルート探索に尾根沿いを登ります。雪覆われた樹林帯がきれいです。

急斜面をラッセルするのは大変です。体を動かしている時は汗だくになりますね。

一旦、稜線上で出たら吾妻連峰から安達太良山沼の平の火口原を望み休憩して、現在使用していないリフトトップまで藪漕ぎをして冬ルートを探します。

必死の思いで藪の中をラッセルしています。もう少しで尾根沿いに到達する予定です^_^

そして、展望が開ける絶景地に辿り着きました・:*+.\(( °ω° ))/.:+ ここからは磐梯山の東側エリアからが絶景で、お天気が良ければ磐梯山が一望できるようです。

冬のエクストリーム温泉♨️ツアー‼︎ 雪の中、沼尻源泉地をめざす究極のアドベンチャーツアーは、チョッピリスリリングでどなたでもご参加できます。私たちが安全確認をしながら安全安心にガイドさせて頂きます。

*お問合せは、沼尻アウトドアアクティブセンターnowhere 電話📞0242-93-7081大友までご連絡ください。もちろんロハスハイキングでも結構ですよ。

最後に、日本山岳ガイド協会前副理事長の今井通子さん(医師・登山家)が10年前ごろ言っていたことを思い出しました。「毎年気候が凶暴化している」「地球が変わっている」我々も地球温暖化対策への取り組みながら、時代に適応しなければ職能登山ガイドとしての存在意義がないのであろうかと自問自答しています。

群馬と新潟との県境近くに馬蹄形の山稜を連なる武尊山。山名は日本武尊にちなむと言われ、最高峰沖武尊付近と前武尊にその像が祭られてが、伝説だけで「拠るべき旧記がない」と深田久弥は書いている。夏ルートは歩行距離が長く体力難易度が高いが、冬限定ルートは、川場スキー場にリフトを利用出来るため短時間で山頂に達することができる。尾根ルートなので、雪崩の心配はほぼない、但し気候積雪次第では尾根が広くルートファイディング技術が必要になります。晴れていれば山頂からの大パノラマ絶景が楽しむことができます。今回は比較的お天気が安定している3月にツアーを催行いたします。

群馬と新潟との県境近くに馬蹄形の山稜を連なる武尊山。山名は日本武尊にちなむと言われ、最高峰沖武尊付近と前武尊にその像が祭られてが、伝説だけで「拠るべき旧記がない」と深田久弥は書いている。夏ルートは歩行距離が長く体力難易度が高いが、冬限定ルートは、川場スキー場にリフトを利用出来るため短時間で山頂に達することができる。尾根ルートなので、雪崩の心配はほぼない、但し気候積雪次第では尾根が広くルートファイディング技術が必要になります。晴れていれば山頂からの大パノラマ絶景が楽しむことができます。今回は比較的お天気が安定している3月にツアーを催行いたします。