福島県のほぼ真ん中にある猪苗代湖畔で、磐梯山と対峙しながらベースキャンプする魅力とは?

2025年7月26日

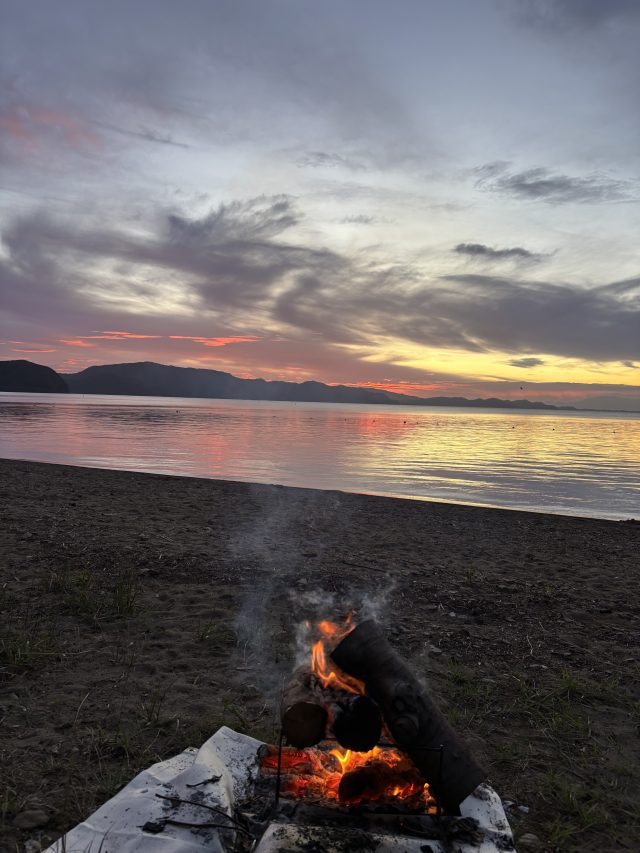

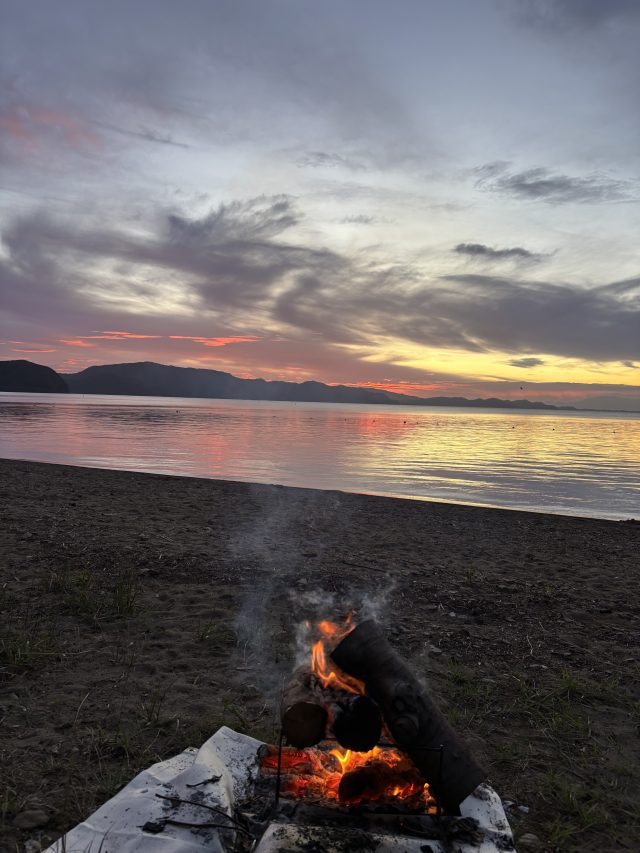

夏の猪苗代湖畔でキャンプin!とりわけ湖南七浜の魅力を夕暮れ時の画像をごらんください!

猪苗代湖に面する郡山市湖南町の「湖南七浜」は、磐梯朝日国立公園内に位置する景勝地です。浜路浜、横沢浜、舘浜、舟津浜、舟津公園、青松浜、秋山浜――。それぞれの浜からは、会津富士とも呼ばれる磐梯山を一望でき、四季折々の美しい景色が楽しめます。夏には湖水浴やキャンプ、マリンスポーツを楽しむ家族連れや若者、釣り人で賑わい、冬にはシベリアから飛来する白鳥や、厳寒期に見られる「しぶき氷」が訪れる人々を魅了します。一年ぶりに猪苗代湖浜辺でキャンプしながら、対峙する磐梯山と湖水にひろがる波紋を見ながら、飽きる事がない至福の時間を過ごすことができました。

郡山市湖南浜に3時到着。きょうは絶好のキャンプ日和になりました。猪苗代湖の南に位置する湖南浜でベースキャンプを張って自然を満喫しょうかと思っています。対峙する磐梯山と猪苗代湖をご覧いだきながら自然が織りなす変化をお楽しみください。

水面に揺らぐ波模様がなんともいいない感じですね。

翌朝4時過ぎ、霞んでいる磐梯山でも威風堂々としていました。昨夜のアルコールがぬけるまで、今しばらく滞在していたい気分ですね。

昨夜は赤ワインにブイヤベースがメインディッシュでした。今朝は一転して、和風明太子パスタです。

持参した焚き火の薪もあと一本、北からの風が涼しく感じる早朝の湖南の浜辺です。猛暑が続く毎日ですが、ここだけは別天地のような憩いの場所のようです。

白装束に身を包んだ参拝者が今も訪ねる月山(日本百名山)であるが、同時に花の山でもあり、東北唯一の夏スキーの山でもありました。

2025年7月24日

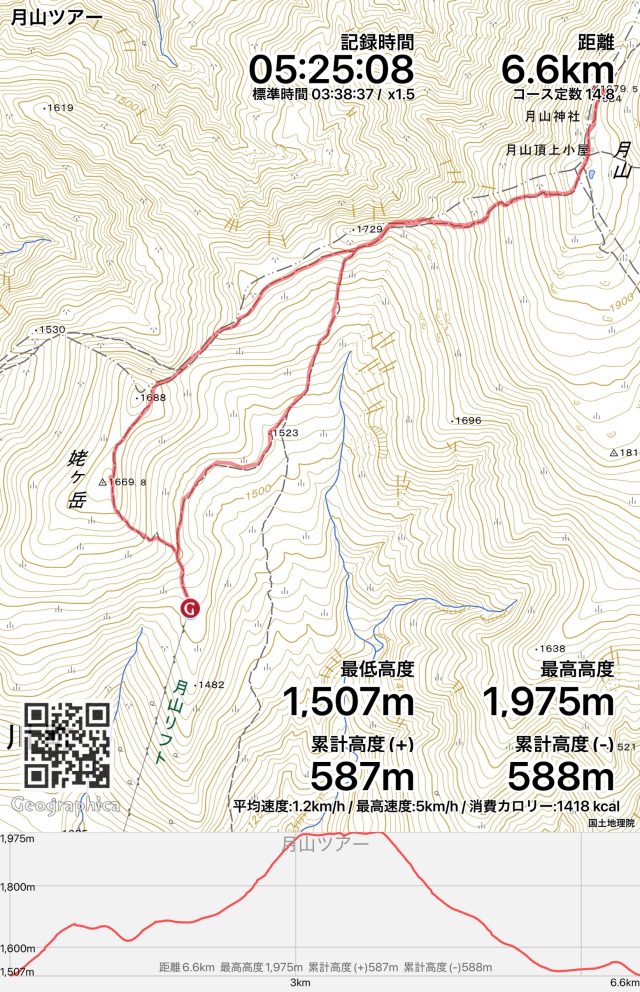

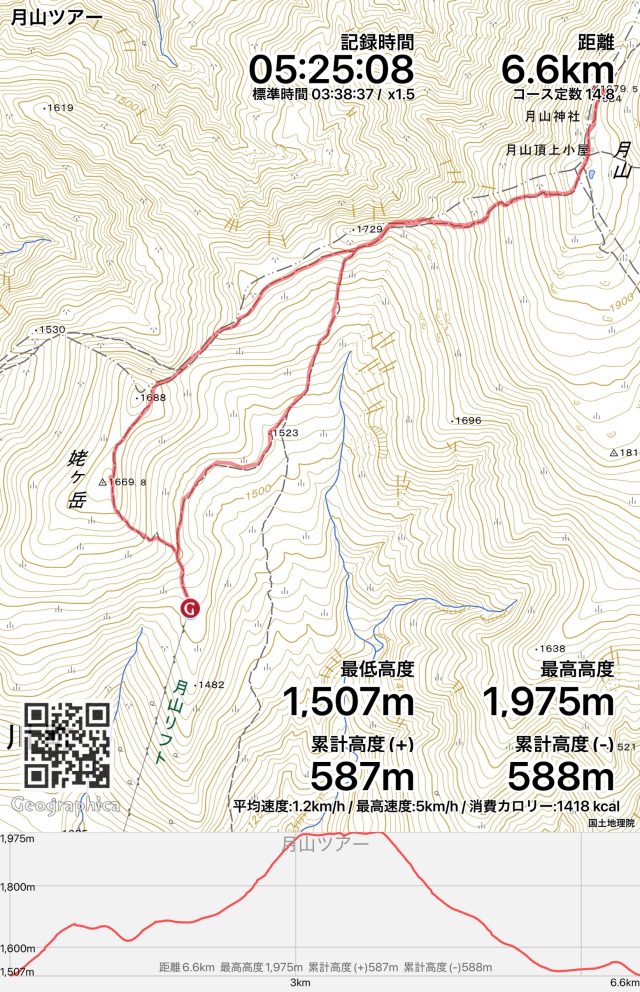

2025/ 7/19 花の月山ツアー データ:歩行距離6,6km・累計標高差587m・歩行タイム5時間(月山リフトから姥ヶ岳を経ての周回コース

月山は山形県の中央に聳える標高1984mの火山で、日本百名山にも数えられる名峰です。山頂には月山神社が祀られ、山岳信仰としても有名です。湯殿山、羽黒山と共に出羽三山の1つとしても知られています。月山は標高2,000kmに満たない山ですが、日本海からの季節風をまともに受けるため3,000m以上の山でないと見られないような、たくさんの高山植物に出会えます。6月から7月に見られる、雪の傍らに咲く様子は雪田植生と呼ばれ、学術的にも大変貴重な現象と言われています。見どころスポットは、姥ケ岳山頂、そして、金姥、柴灯森、牛首、月山山頂にかけてのルートです。今回はお天気に恵まれて、姥ケ岳や山頂からは朝日連峰から蔵王連峰など東北を代表する山々が望むことができました。花の百名山と言われる月山に生息する130種以上の花が咲き誇る高山植物も楽しみです。

久方ぶりの夏の月山ツアーです。月山リフトを利用して標高1500mまで一気に森林限界まで達してします。それでも好天に恵まれて暑さが気になる山行になります。後方に見える姥ヶ岳では残雪の中でスキーヤーが楽しんでいるようです。

あこがれの朝日連峰が目の前に迫って来るようです。今季はだいぶ積雪があったのですが、連日の猛暑でゼブラ状の雪面も少なくなっているようですね。

リフトから姥ヶ岳山頂まで約30分の上列が続きます。やはり汗ばむ陽気になりました。

雪渓の登りが待っています。慎重に登りましょう。ここで下り坂の雪渓を思い浮かべると不安になる。たおやかな月山のイメージでアイゼン準備を皆さんにお知らせしなかったんです。まあ、午後からなら雪もザクザクなるだろうと短絡的な思考。

東北では最後までスキーができるので有名な月山です。なんか研修のような感じで滑っていました。

牛首への近道もあるが、まずは姥ヶ岳に登り、そこから木道をたどり、正面に見える月山を目指しましょう。この一帯は百花繚乱なエリアと展望が待っています。

ミヤマキンバイ、ビナザクラ、ニッコウキスゲ、トウゲブキ、青のツガザクラなどが目立ちます。

姥ヶ岳山頂からは、たおやかな月山の山並みが見渡せますね。

牛首分岐を過ぎると岩場の急勾配が続くが、チングルマやミヤマキンバイが疲れを癒してくれる。空を見上げると虹のような色彩が見える。彩雲といわれるようだ。

振り返ると姥ヶ岳までの歩いてきた稜線が美しい。山頂まであと僅か、頑張りましょう。

おつかれさまでした。予定通りの時間に月山山頂に到着しました。午後からは少しずつ雲がかかって鳥海山を望むことは出来ず残念でしたが、これで日本百名山一座達成しましたね。

岩場を慎重に下りてきたまではよかったのですが、牛首分岐からリフトまで向かう途中、かなりガスって来ましたね。

おわんのような雪渓下りがあります。思いのほか雪が固まっていたのは誤算でした。ツボ足で一歩一歩進んで来ましたが、目印の虎ロープで皆んなが掴まったせいか外れるというアクシデント。最後は滑り落ちる羽目になってしましました。アイゼン装備があればと悔いながら反省しています。皆さま、危険な思いをさせて申し訳ありませんでした。

アクシデントもありながら、皆さま無事に山行を楽しんでいただけました。振り返ると、あの雪渓通過されている登山者が見えています。他人事ではないと最後まで心配でしたね。

リフトを利用しての姥ヶ岳経由の月山ツアーでした。残雪と百花繚乱に咲く花を楽しめたようです。

温泉♨️に立ち寄ってから帰りましょう。スイカとトウモロコシは当たりでしたね。ご参加いただきありがとうございました。

大雨がやんだ後も、登山道の崩壊や土砂災害に警戒しよう!

2025年7月15日

停滞前線「居座り豪雨」後の「登山のリスク」と「危険ポイント」

停滞前線の特徴は、とにかく長期間、日本列島に居座るということ。気温が高い夏は高温多湿な空気の流入によって前線の活動も活発で、広い範囲で強い雨を降らせている。雨により山の土も水をたっぷりと吸って地盤が緩むことが想定される。大雨の後は、登山のリスクが高くなる。近年は大雨の後に落石や土砂崩壊が起きることが増えていて、山頂付近での急斜面が崩壊し、登山道が一時通行止めになったりもしている。

沢沿いや雪渓なども大雨の後は注意が必要な場所だ。登山を予定している方は、歩くルートの地形的な特徴を把握し、想定されるリスクに備え、安全登山を楽しんでください。

気象庁によると、前線が停滞する原因について、太平洋高気圧の勢力が弱いこと、偏西風の流れにより前線が日本列島に下がってきたことが可能性として考えられるという。太平洋高気圧は、夏の天気を見るうえで重要なポイントの一つ。高温多湿な空気を持つ太平洋高気圧は、まさに夏という季節の支配者だ。その勢力範囲によって、日本付近の天気も大きく変わってくる。

太平洋高気圧の勢力が弱まり、日本がちょうど高気圧の縁に当たると、高気圧の縁を回り込んで北上する台風や暖湿流により、大雨などがもたらされやすくなる。夏に天気図を見る時は、ぜひ高気圧の勢力範囲にも注目してみましょう。

日本列島に豪雨被害をもたらす「線状降水帯」とは? 山や沢での強雨の危険

梅雨末期、「線状降水帯」による被害が相次いだ日本列島。一カ所で降り続く雨により土砂崩れや浸水などの被害が報じられた。今回は線状降水帯の仕組みを紹介。また、これから暑い夏を迎えるが、強雨や大雨で起きやすい山や沢での危険も知っておこう。

■線状降水帯とは

積乱雲が線状に連なって大雨を降らせる「線状降水帯」。7月7日7時のレーダー画像(出典=気象庁ホームページより)

7月に入ってからの山陰地方や九州南部での大雨の原因として「線状降水帯」が注目されている。(実例)

線状降水帯とは、文字通り、帯状(線状)に強い雨が降っているエリアのことだ。一カ所で強い雨が長時間降り続くので、土砂災害や河川の氾濫など大きな災害が起きやすくなる。

線状降水帯の発生の仕組み

線状降水帯は、積乱雲が連なって次々に流れ込んでくることで起きる。上の図のように、海から暖かく湿った空気が流れ込み、前線や山岳などの影響でそれが急激に上昇すると、そこで積乱雲が発達する。

通常は、その場で積乱雲によって強い雨が降る。積乱雲は比較的寿命が短いので、数時間で強い雨は収まることが多い。

しかし、線状降水帯の場合は、積乱雲が上空の風に流され、風下に向かって流れていく。続けて海からの暖かく湿った空気が流れ込み、ぞくぞくと積乱雲の発生が続くので、強い雨を降らせる線状降水帯ができる。

■強雨や長雨の後は、山の土も崩れやすくなる

![]() 長雨の後、たっぷり保水した土は軟らかく、雑草もすぐに抜ける

長雨の後、たっぷり保水した土は軟らかく、雑草もすぐに抜ける

線状降水帯では、同じ場所に強い雨が降り続くため、降り始めからの総雨量が大きくなる傾向にある。

豪雨でなくても、雨が長時間降り続ければ、土はたっぷりと水を蓄積し、崩れやすくなる。たとえば、庭や畑の草むしりで、晴れ続きの日に渾身の力を込めても抜けなかった雑草が、長雨の後だとスルッと抜ける。保水した土がどれだけ軟らかく、脆くなるのか少し想像できるだろう。

大雨が降っているときに登山をする人はまずいないだろうが、大雨や長雨のあとも警戒してほしい。落石が起きやすい崖沿いや沢沿いのほか、雪渓などは急激に雪解けが進んで地盤が緩み、土砂崩落などが起きやすい状態となる。雨がやんだ後も、数日は十分に警戒が必要だ。

■気を付けたい水の事故

これから日本列島は、暑い夏の季節を迎える。梅雨明け後はこれまでのような長雨の日は減り、晴れる日が増える予想だが、湿った暖かい空気や、上空の寒気の影響で、短時間の強い雨や雷雨の日がありそうだ。気温は平地でも30℃以上になるところが多く、蒸し暑い日が続く見込み。

これからの季節は、沢登りや登山シーズンだが、ここ数年、山でも水の事故が目立ってきている。

増水が早い沢と増水が遅い沢、どっちがどっち?

突然だが、クイズに挑戦してみよう。上の図で、Aのような形の沢と、Bのような形の沢、どちらが増水しやすいだろうか?(黒線は山の稜線、青線は沢を表現している)

答えはA。上流に支沢が何本もあり、下流で一カ所に集まるような沢は、すぐに増水するうえ、たとえ大雨でなくても増水しやすい。「雨が降り出して驚くほど早く水かさが増してきた」などという話も、よく聞くヒヤリハット体験談だ。

沢登りなど本格的な登山でなく、下流の渓谷ぞいのハイキングの場合も、注意したい。自分の出かける沢がどんな形をしているのか、どんなリスクがあるのか事前に調べて考えたうえで出かけよう。年々、雨も極端な降り方が増える傾向にあり、地形の複雑な山岳地帯では、より状況の判断が難しくなる。無理をせず、安全第一で夏の山を楽しみたい。

(線状降水帯関連記事より抜粋)